Mein Elternhaus, Nummer 26 in der Herrenstraße in Suhl, einer durch ihre Waffenproduktion in Europa bekannten Thüringischen Kleinstadt, trug bis zu seinem Abriss bei den Nachbarn den Namen “Bornmüllers Hof”. Das im Geviert um einen romantischen Innenhof gebaute Fachwerk aus dem 18. Jahrhundert beherbergte bis zur Inflation 1923 die Gewehrfabrik Richard Bornmüller und Co..

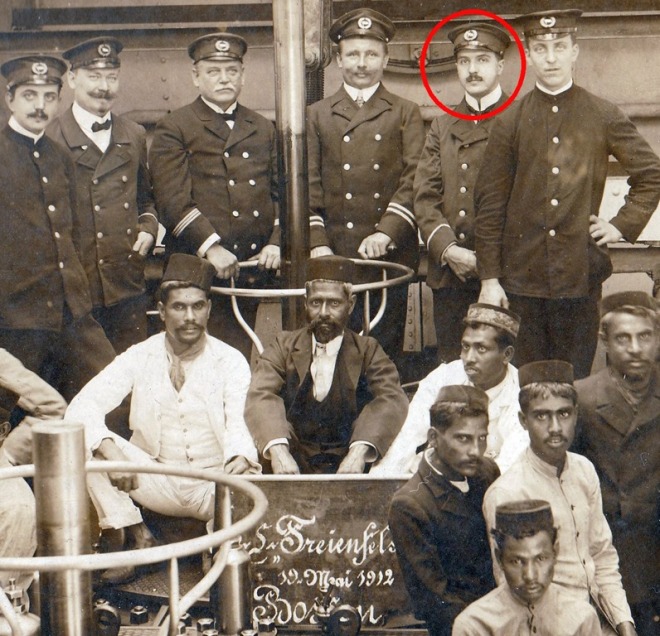

Meinem Großvater Karl fiel als einem 1919 aus Kriegsgefangenschaft im fernen Australien entlassenen Schiffsingenieur nur mehr das Los zu, die Reste der untergegangenen Firma seines Onkels Richard und seines Vaters Hilmar aufzulösen. Die Geschäfte waren schon während des Weltkriegs schlecht, denn Richard war zwar ein begnadeter Erfinder, erlangte Beachtung aber nur durch Jagd- und Sportwaffen. Den großen Konkurrenten – Haenel, Krieghoff, Gebrüder Merkel, Sauer, Simson – mit ihren Aufträgen vom Militär war er nicht gewachsen. So verschwand das Unternehmen; mein Großvater wurde arbeitslos, verdingte sich zeitweise bei Simson als Pförtner, später bei Krieghoff in der Produktion für den nächsten Weltkrieg.

Als ich geboren wurde, existierten noch Überreste der einstigen Firma: Im Hinterhaus, direkt am Ufer des Flüsschens Lauter befand sich das ehemalige Kontor, an dessen Fenster mein Großvater noch zu erkennen ist. Es wurde in den 60er Jahren zu meinem Abenteuerspielplatz. Ich fand dort neben zahllosen Unterlagen einstiger Buchführung – sogar Scheckheften der „Schwarzburgischen Landesbank zu Sondershausen“ – unbenutzte Dokumente, Kassenbücher, Formulare, vor allem aber etliche Stempel. Alsbald wurde Beschreiben und Bestempeln zu einer wahren Leidenschaft. In der fiktiven Welt von „Richard Bornmüller & Co.“ war ich der Chef. Mit gehörten die Gespenster alter Gewehre und Apparaturen, Konten, Kredite und Debite. Stempel machten mich zum Eigentümer. Ich erteilte schriftliche Weisungen an Lieferanten und Angestellte, korrespondierte mit Kunden, rechnete aus und ab: Stempel und Unterschrift besiegelten mein Walten.

Stempel, Marken, Siegel, Wappen: Sie waren über Jahrtausende die materiellen Belege für die gesellschaftliche Stellung ihrer Inhaber, Symbole informeller Macht. Sie zu fälschen wurde bestraft, Strafen variierten von Prügeln und Pranger bei einfacher Urkundenfälschung bis zur Kerkerhaft und Todesstrafe etwa für Falschmünzerei oder den Missbrauch herrschaftlicher Insignien. Im Porträt des Königs oder der Kaiserin prägte sich deren Rang ebenso aus wie die unangreifbare Macht des Staates auf dem Geldschein.

Es ist kein Zufall, dass wir im Zeitalter von Massengesellschaft und Massenkommunikation den Siegeszug der „digitalen Signatur“ erleben – einschließlich des Aufkommens digitaler Währungen. Daneben aber konkurrieren „analoge“ Geschäftszeichen und Gesichter immer noch als Ausdruck informeller Macht: Marken und Prominenz anstelle von Zunftzeichen, Petschaft, Prägestempel. Und es offenbart sich auch hier das spannungsvolle Verhältnis von Qualität und Quantität. Numismatiker und Philatelisten wissen, wovon ich rede, ebenso Kunstsammler und Museen. Nicht die Menge an historischen Objekten entscheidet über deren Wert, sondern ihre Qualität. Originalität und Erhaltungszustand, Alter, Seltenheit, das Signet des Künstlers zählen. Massenhafte Verfügbarkeit entwertet jede Kopie: In ihr verschwinden fast alle unnachahmlichen Eigenschaften der Vorlage.

Mir erscheinen die Bitcoins und ihre Verwandten – die geplante digitale Währung der EZB zumal – ebenso gespenstisch wie die Versprechungen eines Tausenders aus dem Kaiserreich oder die einer 500-Mark-Banknote der DDR. Wenn der nächste große Kladderadatsch kommt, wird einfach niemand mehr da sein, jene Versprechen auf ihren Wert einzulösen, für die arbeitende Menschen das Kostbarste hergeben, was ihnen das Universum schenkt: Lebenszeit. Die einzigartige, unverwechselbare, unersetzliche Qualität des Individuums. Ihr gegenüber sind eigentlich alle Stempel und Währungen wertlos: keine Sekunde ist zurückzukaufen. Das Signum über ihren Wert oder Unwert drückt ihr jeder selbst auf: indem er sie als Erfahrung nutzt. Niemand außer ihm selber kann das.

Aber virtuelle Währungen sind mir nur ein Hinweis darauf, wie spannungsvoll sich informelle und materielle Dimension von Macht zueinander verhalten. Selbst die imposantesten Unternehmen müssen fürchten, dass eine ihrer – aufwendig beworbenen und geschützten – Marken entwertet wird. Umgekehrt können Marken und Signets gescheiterter Firmen zu neuem Glanz kommen. Und in Zeiten globaler Netzwerke kann eine einzige Information – unabhängig vom Wahrheitsgehalt – katastrophale Wertverluste bewirken.

Die informelle Dimension der Macht hat an Bedeutung gewonnen: Die „Aufmerksamkeitsökonomie“ treibt sowohl die Konzerne wie die Mächtigen dieser Erde vor sich her. Und dieses Phänomen greift tatsächlich tief ins Leben des Einzelnen: Seine berufliche Existenz, seine Chancen bei der Partnerwahl, sein Ansehen, das seiner Familie und Freunde wird durch fortwährende Kämpfe um die Deutungshoheit von „Gut“ und „Böse“ erschüttert. Er beteiligt sich auch gern virtuell daran: beim Computerspiel, in den „sozialen Netzwerken“, als Zuschauer und Kommentator. Anders als in religiös orientierten Gesellschaften, wo überschaubare Normen und Alltagsrituale das Zusammenleben „prägen“, sieht sich das Individuum rasch wechselnden Werturteilen, Ansprüchen immer neuer Korporationen auf Deutungshoheit, immer rascherem Verfall vermeintlicher Gewissheiten gegenüber. Worauf und auf wen ist Verlass? Wem kann, wem darf einer vertrauen?

In den Tagen vor meinem 70sten Geburtstag kamen mir meine Stasi-Akten wieder in die Hände. Sie reichen über 50 Jahre zurück, bis in meine Schulzeit. Höhepunkt der Mühewaltungen von offiziellen, inoffiziellen – informellen – und „gesellschaftlichen“ Mitarbeitern waren die 80er Jahre. Dutzende von ihnen bespitzelten und lähmten meine Arbeit als Regisseur und Schauspieler bis zum Berufsverbot. Unter ihnen waren Kolleginnen und Kollegen, Freunde – allerdings kaum enge – etliche Personen in Behörden, im Theaterverband und Kulturministerium, sogar der Hauptdarsteller einer meiner letzten Inszenierungen. Ich war als „feindlich negatives Subjekt“ abgestempelt.

Die Machtverhältnisse in der Demokratie, in der ich seit über 30 Jahren lebe, erscheinen unübersichtlicher als damals, die Kämpfe um Deutungshoheiten nicht weniger verbissen. Zahllose Organisationen bewaffnen sich mit Stempeln. Sie verteilen sie samt dem Versprechen an ihre Gefolgschaft, sich als die „Guten“ einen Anteil der Privilegien und des Eigentums zu sichern, die den als böse gebrandmarkten weggenommen werden. Sie bevollmächtigen, Letztere zu bepöbeln, zu denunzieren, an den Pranger zu stellen, auszuplündern, gar auszulöschen. Egal ob im Cyberspace oder in der Realität: Diese Jahrtausende alten Muster menschlichen Handelns ändern sich nicht. Ich durfte im längst vergessenen Kontor meines Großvaters lernen – und das war der Wert der wertlosen Stempel – wie vergänglich Insignien der Macht sind, und wie kostbar dagegen die Erfahrung eines Vertrauens in liebevolle Zuwendung von Menschen, die immer beides sein können: gut und böse.